2010年05月29日

テーブルサイズに合わせたカーペットの選び方他

まっさんです。

今回は、ダイニングテーブルを例にどうやったらカーペットが敷く事が出

来るのかをご紹介しましょう。

まずは、テーブルサイズです。仮に4人用と設定すれば、四角いダイニン

グテーブルのサイズは次のような大きさが目安になります。

一人当たりの幅を700mm、奥行きが400mmとるとすれば、1400mm×

800mmのサイズになります。

これが6人用になれば、2100mm×800mmのサイズが目安となるわけで

す。

もし、テーブルが円形の場合は、直径が900mm位が目安となります。

こういった家具のサイズを基にして、カーペットを敷くとすれば、椅子の

サイズを考慮してきめなければなりません。

椅子の下に何か保護材がなければ、傷がついてしまうからです。

では、椅子の大きさを考慮したカーペットの選び方をご紹介しましょう。

何、そんなに難しい事ではありません。

テーブルの幅プラス700mm~800mmすれば、おおよその大きさが決定さ

れます。

つまり、テーブルのサイズプラス700mm~800mmのサイズが確保出来れ

ば、椅子に安心して腰掛けていられるというわけです。

次はカーペットのサイズ加工についてです。敷きつめのカーペットの場合、

部屋のサイズに合わせたアーペットをイージーオーダーで作る事が出来ま

す。

その方法ですが、既成サイズのカーペットを加工する方法と、原反ロール

からのイージーオーダーする方法があります。

例えば、どういう風にイージーオーダーが可能なのか実例を挙げてみまし

ょう。

四角形の場合は、一番簡単ですね。

要は辺と対向する辺の大きさを合わせれば、それで終了です。

かぎ型の場合は、鉤とられた面の辺と残っている辺の長さの合計が対向す

る辺の長さに一致していれば良い訳です。

コの字型の場合はチョット複雑ですね。

左辺の一部を鉤とって、鉤とった部分の高さと残った面の高さの合計が、

対向する面の長さと一致していればいいわけです。

こういった加工が出来るのですが、制約もまたあります。

裁断する部分が複雑だと加工出来ない場合があります。

角は直角が基本です。

これらの加工は手作業になりますので、多少の誤差が生じます。

2枚のカーペットを繋げる場合は、微妙に色が違う場合があります。

一度、皆さんもオリジナル・マイ・カーペットをお試しになって下さい。

Posted by massan&junjun at

09:46

│Comments(0)

2010年05月27日

目地割について

まっさんです。

関東は梅雨に入ったのかと思えるような天候が続いています。風邪などひ

かないようにして下さい。

さて、本日は、いよいよタイル別の張り方についてご紹介しましょう。

内装材と外装材では、その張り方に違いがあります。

まず、内装材です。最初は、内装壁タイルからです。

このタイルに多いパターンですが、通し目地が通っている「いも目地」、目

地が通っていない馬踏み目地(破れ目地)、ひし形に組んでいく四半目地が

あります。

トイレ等で、一番目にするのが「いも目地」でしょう。

廊下等には「破れ目地」も多いようです。

外装壁タイルでは、複数の張り方があります。

① 通し目地、

② 馬踏み目地、

③ イギリス張り、

④ フランス張り、

⑤ 縦馬踏み目地、

⑥ たて通し目地、

⑦ アメリカ張り、

⑧ たて張り(千鳥目地)、

⑨ やはず張り、

とまあかなり多様な張り方があります。

この中で、比較的に印象が深い張り方は馬踏み目地、通し目地、各種たて

目地でしょう。

明治時代の構築物には、イギリス張りも良く見かけられます。

では、珍しい張り方として「やはず張り」についてご紹介しましょう。

「やはず」とは、弓矢の矢の弦を受けるV字型の端の意味です。

網代張りとも言いますが、こちらの方は、竹皮、杉皮、など、斜めや縦横

に編んだもので、和風建築の天井や垣によく使われます。

外装床タイルの張り方もまた沢山の張り方があります。

例えば、ガーデン網代、バスケット、二丁網代、三つ目市松、重ね網代等

です。

文字だけで説明するのは、本当に難しいのですが、興味のある方はネット

や設備メーカーのサイトに紹介されていますので、ご覧になって下さい。

Posted by massan&junjun at

23:14

│Comments(0)

2010年05月25日

カーペットの敷き方について

まっさんです。

さて、本日はカーペットの敷き方についてです。方法には4つあります。

敷きつめ、センター敷き(中敷き)、ピース敷き、重ね敷きです。

では、敷きつめから紹介しましょう。

この方法は、文字通り部屋に敷きつめるものです。

壁から壁までという英語の表現は、「wall to wall」といわれています。

カーペットが一面に敷かれていると時の特徴は、部屋が広く見える事で

す。

もっともいろいろな家具をそこかしこにおいては、意味がありませんが。

ともかく、この方法は、断熱材を貼ったようなものですから、保温効果が

高くなります。

そして、最近の部屋は方形のレイアウトが主流ではあるものの、L字型

等、さまざまな斬新な部屋のレイアウトが可能になっています。

こういう場合のカーペットの敷き方は、イージーオーダーのカーペット

を造る事になります。

敷き方には、床面に固定する方法と単に敷きつめるだけの2つの方法が

あります。

この敷き方が豪華な敷き方といえるでしょう。

次の敷き方は、センター敷きです。

下地がフローリングやそれ以外の部材で出来ている場合、木目等を活か

すために壁から30~60㎝程あけてセンターに敷く方法です。

この場合、畳の部屋にも応用がきく敷き方です。

床材にこだわっていればこそ、隠してしまっては本来の持っている素材

の暖かさ等が隠れてしまってもったいないですね。

3番目がピース敷きです。

床材の上にソファー等の家具を置く場合、それらの家具の足もとに部分

的におく敷き方です。

カーペットの形も円形や角型など様々で、アクセント的な使い方が出来

ます。

センスが一番光る敷き方です。色使い等にも配慮すれば素敵なインテリ

アが完成する事でしょう。

4番目が重ね敷きです。

前もってカーペットを敷きこんでおき、部分的にラグ等を敷く方法です。

下地のカーペットの材質に注意して、乗ったら滑ったなどの事故がないよ

うにしましょう。

Posted by massan&junjun at

23:24

│Comments(0)

2010年05月22日

釉(うわぐすり)の種類

まっさんです。

タイルという身近な素材を中心に、今まで様々な角度からご紹介してま

いりましたが、本日はタイル表面に施す釉についてご紹介しましょう。

タイル表面を手でなぞると、ガラス状になったものがあります。これは、

施釉をして焼成した場合に作り出されます。ちなみに、「うわぐすり」が塗

られたものが「施釉タイル」、施されていないものが「無釉タイル」といい

ます。

① 無釉タイルの色

土ものといわれる粘土自体に含まれる鉄分の色をそのまま表したものと、

白字の素地に顔料を添加配合して着色する方法があります。

② 施釉タイルの色

釉に含まれる顔料により色をつけます。白い素地に釉を施す場合と

有色素地に釉を施した場合があります。

白い色は、色を揃えるために用意されており、主に内装壁タイルや

施釉モザイクタイルに利用されます。

有色素地に色を付ける場合は「窯変釉」や不透明釉を施した外装壁

タイルに多く使われます

色を作り出す酸化金属についてですが、赤色が酸化マンガン、橙色が

セレン・クローム・カドミウム、黄色が酸化鉄、緑が酸化クローム、

青色がコバルト・銅・マンガン、藍色がマンガンコバルトを使うことに

よって色を付けます。

主な釉の種類についてご紹介しましょう。

① 透明釉

基本的な無職透明な釉である。その組成により石灰釉、亜鉛釉

などさまざまに呼ばれる。

② 砂金石釉

鉄、クロム、ウラン、銅などが釉中に溶け込んでキラキラ光る。

③ マット釉

艶消し釉ともいわれる。

④ 貫入釉

釉と素地との膨張率を変えて釉の全面にヒビをいれるようにしたもの。

⑤ フリット釉

原料をあらかじめ溶融してガラス状にして粉砕したもの。

⑥ 乳白釉

乳濁色をだしたもので、透明性をなくし光沢があるもの。

⑦ 結晶釉

釉の一部が溶融から冷えていく際に結晶を折り出すようにしたもの。

⑧ なまこ釉

下釉の上に類似の釉を上掛けし、釉の流れによって斑紋や流紋がで

たもの。

⑨ ラスター釉

釉を700℃以上で溶融して製品表面に蒸着させたもの。

このように、表面を飾る釉を施すことで、タイルは、インテリアの舞台に

多彩な表現を演出する優秀な素材となるのです。

Posted by massan&junjun at

22:52

│Comments(0)

2010年05月20日

カーペットの防ダニ加工

まっさんです。

私は、この2・3年間、花粉症の症状であるくしゃみや鼻水、涙目

等、アレルギーの症状が出始めました。

特に春先はチョット怖いような気もします。

今日は、このアレルギーについて考えていきたいと思います。

このアレルギーの意味ですが、「変わった反応」の事です。そう昔から病

気のようなないような、そんな症状だった訳です。

このアレルギについて免疫学上から調査されています、この調査によれ

ば、「アレルゲン」とは過剰反応を引き起こす原因となる物質が云うわけ

です。

このアレルゲンは自然界のどこにでも存在しています。

そして、アトピー性皮膚炎や喘息、じんましん、鼻炎などの症状を惹き

起こします。

こういった症状の原因の調査報告書をみると、小児喘息の原因は体質、

成人喘息の原因はハウスダストにあるとなっています。

では、数種類あるアレルゲンの幾つかを紹介しましょう。

1. 吸入アレルゲン ハウスダストや花粉、畳、ソバガラ等。

2. 食べ物アレルゲン 卵、牛乳、魚介類、牛肉、小麦粉、コメ等。

3. 接触アレルゲン 化粧品、外用薬、金属等。

4. 薬物アレルゲン 構成物質、血清等。

5. 昆虫アレルゲン 蜂、蚊、蛾等。

こういったアレルギーの原因たるアレルゲンは、人の体質によってその発

現が違っていることがやっかいですね。

また、家の中にいる「ダニ」もアレルゲンの原因だといわれています。

特に日本の家庭の中で最も多いのが、「チリダニ」です。

最近のカーペット、ふとん等には、防ダニ製品加工協議会が、その安全

性について審査をして、適合基準に合格した製品には防ダニ繊維製品の認

定が与えられます。

この基準は、「忌避効果」が対策のメインとなっています。

つまり、最年初からダニを近づけないというのが、対策の柱となる訳です。

結論ですが、疾患を防止するには、掃除と換気が重要です。

3日に1日は掃除機をかけましょう。

Posted by massan&junjun at

23:14

│Comments(0)

2010年05月18日

タイルの表面加工(面状の種類)

まっさんです。

5月もいよいよ後半ですね。本日はタイル表面の加工についてご紹介しま

す。

タイル表面のイメージは、人それぞれ好き嫌いが分かれるところです。表

面に現れる種類についてご紹介しましょう。

① フラット面

砂、シャモット等の添加物を加えていない原料から焼成して成形され

ると、フラットな面状が作り出されます。

② ラフ面

湿式押出成形時に素地の表面を一皮むき、添加物を加えて表面に引っ

掻いたような粗い面を作り出す。

③ スクラッチ面

湿式押出成形時に素地の表面を釘などで引っ掻いて作り出す。

④ はつり面

乾燥したタイルの表面をノミなどで粗くはつって作る。

⑤ ブラスト面

焼成後、表面に小さな硬球を打ち当てて作り出す。

⑥ セミ面

表面に添加物のぶつぶつをだす。

⑦ ローラー面

湿式押出成形時に模様付きローラーで表面をころがして模様をつける。

⑧ 割肌面(テッセラ面)

乾燥した素地を二つに割って焼成して作る。

⑨ 磨き面

焼成後、表面を研磨し鏡面状にしたもの。

⑩ 特殊面状(湿式製法)

押出し成形するときに凸凹の模様をつけたもの。

⑪ 特殊面状(乾式製法)

金型に模様をつけて成形する。

このように、いろいろな表面加工が可能なのが、タイルの特徴です。

是非皆さんもいろいろ研究して、工夫してみてはいかがでしょうか。

Posted by massan&junjun at

23:37

│Comments(0)

2010年05月15日

カーペットが持っている機能について

まっさんです。

さて、最近のカーペットはいろいろな機能が備えられています。

では、ご紹介しましょう。

最初に紹介するのは、「防炎性」についてです。

防炎性は消防法で求められています。

この消防法によれば、防炎性能とは後加工によるものは認められていませ

ん。

製造段階やパイル素材の段階で防炎性能がなくてはいけないのです。

このため、各種の方法で防炎性能を付与するための方法が開発されました。

この方法を次の通りです。

1.パイルの密度を高める。

これは、密度を高めて空気保持量を減らすという方法です。

酸素がないと、火は燃え上がらないという訳です。

2.裏面の接着剤に難燃性の接着剤を使用する。

でも、表面は燃えてしまうのは仕方ないですね。

3.パイル糸に難燃性繊維を使用する。

この難燃性繊維とは。炎に接している時は燃えているものの、遠ざかると

消えるという自己消化性の繊維です。

次に紹介する機能は防汚性です。

ホテルに行くと、カーペットが敷き詰められていますね。

我々は、その上を、靴を脱ぐことなくそのまま歩いています。これは、

汚れ防止の機能が組み込まれているのです。

この機能が「SH(Soil Hide)加工」といわれるものです。

この他に、「SG(Soil Guard)加工」、「SR(Soil Release)加工」があります。

SG(Soil Guard)加工」は、土足の汚れを寄せ付けないという機能が付与さ

れています。

これは、フッ素樹脂加工の糸で製造されているためで、汚れが吸着するの

を防いだり、液状の汚れが沁み込む時間を引き延ばすといった機能が付与

されています。

「SR(Soil Release)加工」はパイル糸に親水性の樹脂が吸着されています。

このため、汚れたら濡れ雑巾で拭き取ればよいわけです。

では、3番目の機能を紹介しましょう。「抗菌・防臭加工」です。

カーペットの裏を見たら、カビで緑色になっていた。なんてのは、

「ぞっと」しませんね。

これは、繊維の間の空間に有機物が入ってしまい、これに細菌、カビが発

生してしまったためです。

これと似ていますが、食べ物を落としてしまったり、高価なウール製品の

場合、ウールを食べる最近やカビでパイルが分解したり変質してしまいま

す。

こういう事が起こらないように、パイル糸を抗菌加工したものが開発され

ています。

但し、殺菌や消臭機能といった機能まで付与されているわけではありませ

ん。

最後は、「防ダニ加工」です。ダニはその死骸も糞もアレルゲンになると

いわれますからまずは寄せ付けない機能が重要になります。

防炎性のところで紹介しましたが、裏面接着剤い防ダニ薬剤を混入するこ

とで、この機能が付与されています。

こうみてくるとカーペットが持つ機能は、実に広範囲なものですね。

Posted by massan&junjun at

21:54

│Comments(0)

2010年05月13日

タイルの種類

まっさんです。

なかなかタイルの種類といっても、そんなに複数あるのかという声も耳に

しますが、実はかなり細かく区分されています。

まず、4区分に分けられます。

1. 釉薬の有無にある区分。

2. 用途による区分。

内装材か外装材か。壁用か床用か。タイルかモザイクタイルかの違いで

す。また、平面の壁に張る「平物」と出隅・入隅等に用いられる「役物」

があります。

モザイクタイルとは平物1枚の表面積が50c㎡以下のものです。

3. 成形方法による区分

湿式成形と乾式成形。製造方法の所で既に説明しました。

4. 吸水率による区分

2008年のJIS改正により、測定方法が自然吸水から強制吸水に変更とな

り、区分も1~Ⅲ類という名称になりました。ちなみに、Ⅰ類とは強制吸

水率が3.0%以下、Ⅱ類は10.0%以下、Ⅲ類が50.0%以下です。

では、用途による区分をもう少し詳しく見ていきましょう。

① 内装壁タイル 平物については、複数の形状、寸法があります。

例として、100mm角、200×100mm角、150mm角、200mm角、300mm

角があげられます。これに目地寸法が入ってくると、実際の大きさは

少し変わってきますが、上の例では、目地寸法は入った規格となって

います。ここで、出隅の場合のタイルの張り方をみていきましょう。

出隅下部には、内幅木という種類のタイルを張ります。下の方に足の

ようなものが付いています。その上には、平物が数段張り付けられま

す。なお出隅の部分のタイルは片面取りのタイルが使用されます。上

部に配置されるタイルには出隅の部分と状部が面取りしたタイルが使

用されます。平物と役物の納まりは大変難しいですね。

② 内装壁モザイクタイル このタイプのタイルはまさに玉石混交状態

で、好きな色柄、タイプを組み合わせて下さい。としか言いようがあ

りませんね。

③ 内装床タイル、内装床モザイクタイル このタイプのタイルには、

100mm角の小さな物から600mmを超える大きなサイズが用意され

ています。役物には「片面取」、「片面小端磨き」、「片面小端施釉」、段

鼻」、「垂れ付き段鼻」等があります。このタイプのタイルは、紙張り

ユニットで利用します。

④ 外装壁タイル 形状例ですが、特徴のある名前が付けられています。

小さいものからご紹介しましょう。小口平(108×60mm)、二丁掛平

(227×60mm)、三丁掛平(227×90mm)、四丁掛平(227×120mm)、ボ

ーダー(227×30mm)などです。カッコの中の数字は、サイズです。

また、役物とし「曲」という名称がつくものもあります。

例えば。小口曲は形状が108×60ですが、片側に50mmの袖がついて

います。二丁屏風曲はサイズが227×60に50mmの袖がついています。

立てると屏風風に見えない事もないですね。

⑤ 外装壁モザイクタイル 紙に既にタイルが張っている状態で使用さ

れます。形状例としては50mm角のタイルの場合、ユニット寸法は目

地共300×300となります。ユニット寸法は、タイル形状がかわって

も、300×300のままです。

⑥ 外装床タイル、外装床モザイクタイル このタイルは100mm角か

ら600mm角までサイズが豊富に用意されています。役物には片面小

端施釉や段鼻、垂れ付き段鼻等があります。モザイクタイルはユニッ

トとして販売されています。

Posted by massan&junjun at

23:30

│Comments(0)

2010年05月10日

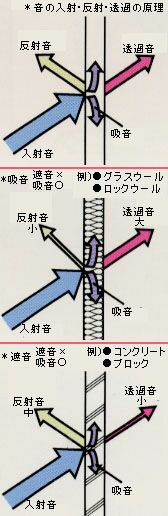

室内外の伝搬音を防ぐ方法について

まっさんです。

我々の生活する周りには、実にさまざまな「音」に囲まれて生活をして

います。

室外からの「音」を防ぐためには、気密性を高められた現在の住宅には、

自動的に遮音対策も備えられている事となります。

そうなると、室内からの音の発生を防ぐのはどうすれば良いのでしょう

か。

まず、室内から発生する「音」にはどういうものがあるでしょうか。

歩行音、物を落としたり跳びはねた時に生じる落下音、家具等の重量物

を移動した時などに発生する擦過音等、さまざまな「音」が発生してい

ます。

では、こういった「音」を減ずるのに重要な要素は、床材の防音性能を

高める事や、仕切り壁や天井に、防音対策を施す事が重要となります。

今回は床材を中心に考えていきます。

では、無響音室内で、各種床材にタッピングマシンを殴打した場合に生

じる発生音について、実験結果が纏められていますのでご紹介しましょ

う。

測定値が低いものから紹介します。

低いものほど防音性能が優れている事になります。

まず、「カーペット・アンダーフェルト」は68~72db(デシベル)です。

デシベルは、2つの物理量を比較する尺度、電力の強さ、音の強さ等に

用いられる単位です。

「カーペットのみ」の場合は72~75dbです。「畳」は72~73db。クッ

ションフロアは84~85db。木製フローリングが85~86db、「塩ビタイ

ル」が85~86dbです。

床材の素材の表面が柔らかいものの方が、防音効果が高い傾向があるよ

うです。

この他、遮音性能の尺度として「L値」があります。

「L値」とは床衝撃音レベルの遮音等級の事で、数値が小さい程、遮音

性能が高くなっています。

遮音等級が最も高いのは、L35~40のウールカットとアンダーフェルトの

組み合わせです。

この組み合わせの名前は床材の名前です。

この値は、階上で子供が走り回って階下では静寂時に聞こえる程度で、家

具の移動音や物の落下音が伝わらないレベルです。

L45~50はウールカットとウールループです。

この床材はアンダーフェルトを使用していないのでどうしても遮音性能は

落ちてしまいます。

ただL45~50等級クラスの遮音性能であれば、階上の足音がほとんど気に

ならない程度の性能を持っています。

L50は「畳」です。

厚みがあって、なおかつ日本人には、馴染みやすい素材ですね。

最近では畳みの下に収納部を設けるという裏技的な製品も見受けられます。

L50以上の床材としては、木質フローリング、コンパネ、塩ビタイル、コ

ンクリートといった床材があります。

Posted by massan&junjun at

23:34

│Comments(0)

2010年05月08日

タイルの製造法

まっさんです。

タイルの製造って、普段から興味を持たないと、どうでもよいと思われ

がちですが、製造方法とその特徴を知れば、適切な場所に施工する事が

可能になります。

先日、インテリアコーディネーターのスキルアップセミナーに参加して、

タイルについていろいろと聞いてきましたので、ご紹介します。

少々専門用語も出てきますが、そこのところのくだりは、読み飛ばして

いただいて結構です。では始めましょう。

タイルの製造方法には2種類があります。乾式製法と湿式製法です。

その前に、タイルの原料ですが、主要原料に可塑性原料と非可塑性原料

があります。

可塑性原料は、粘土が代表的な原料で、成形体に強度を与える性質があ

ります。

非可塑性原料は、焼成中に変形が生じないように配合されるものです。

陶石、蝋石、珪石、石灰などがあります。

他に、焼成中にガラス状に変化する原料に媒熔原料と呼ばれている

「長石」があります。

その他に補助材料として、シャモットや粗原料が加あります。

配合率はタイルの種類によって変わってきます。

では、最初に「乾式製法」の説明をしましょう。原料を、トロンミルと

いう機械を使って微粉砕します。そして、スプレードライヤーを使って製

粉します。製粉後、プレス成形機を使って粒状の杯土を金型に入れ、高圧

でプレスします。

そして施釉します。施釉には2種類の方法があり、「幕がけ」と「スプレ

ーがけ」があります。

施釉後、焼成となります。

窯の種類は、やはり2種類があります。

トンネル窯とローラーハースキルンです。

ローラーハースキルンは、プレス成形されたタイル素地を、耐熱ローラ

ーの上を搬送しながら焼成します。

焼成時間は30分から2時間程度と短時間です。

次は「湿式製法」についてです。

原料を微粉砕するまでは同じです。

そして、粘土、添加物、顔料、水とともにミキサーで混練します。

混練後、フィルタープレスで泥しょうを搾って脱水します。

こうして作った素地原料を土練機にかけ、含水が均一になるよう水を添

加しながら十分に練ります。含水率は20~25%です。

そして、杯土を真空成形機で板状に押し出してピアノ線で成形寸法に切

断します。

乾燥、焼成工程で10~13%程度に収縮するので、これを見込んで成形寸

法が決められます。

成形された生素地を乾燥用の台車に詰め込み乾燥室で3~5日かけて70

~80℃で完全乾燥させます。

施釉と焼成の方法は、乾式製法と同じです。

タイルの味わいを決めるのが、焼成の方法です。

焼成には、酸化焼成と還元焼成の2種類があります。

酸化焼成は、窯の通気をよくし、酸素の供給を多くしています。

比較的安定した色が得られます。

一方、還元焼成は、窯内の酸素を抑えた焼成方法です。

色幅といって、窯変調をかける事によって、味わいのある色柄を付けら

れます。

そして、タイルを二分して完成です。

Posted by massan&junjun at

15:06

│Comments(0)

2010年05月05日

すべり指数

まっさんです。

さて、このすべり指数とは一体何でしょうか。

実は、東工大の小野研究所が、「すべる」という現象について、研究した

結果をまとめています。

まず、滑る場所としては、当然ですが、足もとが対象になります。

「滑って転んだ」と良く言いますから、床の滑り易さが対象になります。

滑っても怪我をしない床板ができれば良いのでしょうが、今のところ転

ばないようにするしかないのが現実です。

では、滑りにくい床かどうかを判別する目安をご紹介しましょう。

小野研究所では、実験の結果を、「すべり指数」という形で公表していま

す。このすべり指数の見方ですが、指数が大きい床材ほどすべりやすく

なっています。

逆に言うと、指数が小さければ滑りにくいということです。では具体的

に床材を例に挙げて、それぞれのすべり指数を発表します。

まず、「カーペット」からです。

すべり指数は「20」です。

結構優秀ですね。

次は「塩ビタイル」です。

よく水回りに利用されています。このすべり指数は「25」です。

続いて磁器タイルが「38」。

よく使われている木製フローリングが「41」です。

こう見てくると、フローリングは、他の素材よりも滑りやすい事に注意

を払う必要性がありそうですね。

この調査の他に、日本カーペット工業組合でも床材の安全性の実験が行

われています。この実験は、上から湯のみ茶碗を落としてみるという実

験です。

その結果、塩ビタイルの床材に40㎝の高さから茶碗を落とした結果、

10枚の内9枚が割れたという結果が出ました。

一番滑り指数が低い「カーペット」では、240㎝の高さから落とした結

果、割れた茶碗が出ませんでした。

カーペットの種類にもよりますが、そこそこのパイル長があった方が安

全性の面から推奨できると思います。

パイルが殆どないものは、車いすを使う場合は移動しやすいのですが、

何らかの拍子で横転した場合、少なからず怪我をしてしまう事も予想さ

れます。

かといって、パイルが長すぎると車いすの移動が困難になってしまうと

いった不便も考えられます。

要は転んでもダメージが少なそうなパイルがあるカーペットが良いとい

えるでしょう。

このように床材を選ぶ場合、まず安全性について考えた上で、適材適所、

文字通りですね。自分が一番気に入る材料を、上記説明を参照にしなが

ら、一番気に入ったものを選んで下さい。

最も、住居をゾーン別にする時、既に皆さんの頭の中にイメージが出来

ていると思いますが、思い浮かばない場合は、近くにある住宅展示場に

行って、実際にどのような床材が使用されているのかを見るのも、きっ

と良い勉強になると思います。

下記のマークは、使用用途、歩行頻度による格付マーク(日本カーペッ

ト工業組合)です。ちなみに「軽歩行」とは、軽い利用度の居間、寝室

等向きです。中歩行は、人の出入りの多いリビング、廊下等向き。ホテ

ル客室等、軽い利用度の場所向きとなっています。「重歩行」は、人の出

入りの多い店舗、 オフィス、病院等向きの事です。「超重歩行」は、利

用度の激しい各種施設の入口、 ロビー等向きとなっています。

Posted by massan&junjun at

09:40

│Comments(0)

2010年05月03日

タイルの進化系

まっさんです。

最近、タイルを内外装に使用する方が増えているようです。

例をあげれば、「エコカラット」や目地材などに防汚、抗菌機能が追加され

たりすることによって、注目度が高まっているのです。

最近の建築物を見ると、タイルの利用が広がっているようですが、たぶん

その特性であるメンテナンス性を重視しているからと考えられます。

また、耐久性にすぐれた素材として建物の長寿命化に寄与するという特性

も併せ持っているのです。

では、最近のテクノロジーによって、多くの機能が備わるようになった

といわれるタイルですが、一体どのような機能が付加されたのでしょうか。

機能別にご紹介しましょう。

① マイクロガード加工

いわゆる防汚機能にすぐれたタイルの事です。元々汚れやすいという特

性を持っているのですが、最近は車や工場から出る大気汚染物質によって、

汚れ防止対策が急がれていたのです。

マイクロガード加工されたタイルは、タイル表面の親水性を高める加工が

なされています。つまり、空気中の水分子を常時吸着する事によって、タ

イル表面に水分が形成されたような状態なっています。

その結果、静電気が起こりにくく空気中の汚れを寄せにくくするわけです。

また、水となじんでいるわけですから、雨水で汚れた表面を掃除しやすく

なるわけです。

② 調湿機能タイル(エコカラット)

多孔質セラミックで作られているため、微細な孔の中に次のような作用を

する特性を持っています。

室内が多湿になると微細な孔の中に水分を吸収し、また乾燥すると貯めた

湿気を室内に放出するという特性です。また、ホルムアルデヒド、トルエ

ンといったVOC(揮発性有機化合物)も吸着します。

その他、匂いの原因となるアンモニアやメチルメルカプタン等も吸着しま

す。

③ 断熱機能タイル[サーモタイル]

素地を発砲させ、タイル内に空気の粒を作ることで断熱性を高めていま

す。

基材部の中に微細気泡を多数分布させることによって断熱層を形成させる

事がポイントです。触感としてはタイル自体の熱伝動率が小さいので、冷

たさを感じにくくなります。

基材部の上に「うす釉層」には滑りにくい凸凹面上の加工も施され、また

抗菌作用も付加しています。

④ 多機能目地材(防汚・防菌機能)

従来の目地材は、カビ等は付着して目地の部分が真っ黒になってしまう

という場合がありました。

実は、私の家でも、浴室の出入り口のアコーディオンドアに入っている

ウインドー周りのシーリングにカビが入ってしまって、裏からみるとも

う「真黒」の状態です。

しかし、最新の目地材は抗菌作用や防汚性能、防カビ性能を表面に施して

います。その結果、たわみに強く目地割れが起こしにくくなっています。

⑤ 滑りにくい床タイルへ

これからの水回りに使われる床には、滑り防止機能は重要な要素となり

ます。

そのため、東工大式のすべり抵抗係数等が定められています。

Posted by massan&junjun at

20:35

│Comments(0)

2010年05月01日

3週間続ければ習慣になる?!

じゅんじゅんです

4/15からはじめたお弁当作り やっと3週目に入ったところ

ですが よんどころない事情で一週間ほどお弁当作りを

お休みすることになりました。

まっさんの体重は85キロになり、見た目も突き出ていたお腹

が引っ込みました。「夕飯の時間が9時ごろから6時前に

前倒しになったからだ」と分析しておりました。

4/22 木曜日 タンドリーチキン弁当です

なんと!タンドリーチキンは真空パックもの。

アスパラのお浸しは前日の夜のおかず菊名東急のお惣菜

七目豆はふじっ子煮 発芽米白米にかけたシラス梅も

全部買ったもの でも湯煎したり 炊いたり 温めなおした

り 結構手間はかかってるの でもちょっと反省

4/23 金曜日 めかじきのバターしょうゆ焼き弁当です

カラフルにするために シイタケ パプリカ ピーマンも

一緒に炒めました。里芋の煮物はふじっ子煮です

4/24 土曜日 いなり寿司弁当です

炊いてあった残りご飯に寿司酢と 出汁と砂糖で煮た

冷凍油揚げ ニンジン しいたけ を混ぜ

市販のいなり寿司用油揚げにつめて すりごまをかけました

五目寿司のもとを買い忘れ 自分で作った次第

これは買うより作った方が安かった

スコチエッグは湯煎もの 七目豆(開封後5日間OKで便

利)ゴールデンキウイの輪切りで カラーを補う

4/26 月曜日 エビマヨネーズ弁当

お買い得品のエビを2パック買って1パックは先週エビチリになり

冷凍しておいたもう1パックで今日はエビマヨに。

ご飯の一角に入ってる黄土色は 鮭缶とジャガイモの醤油煮

(昨夜のおかず)の残りものです。中心点がずれてる感じ 笑

4/27 火曜日 豚肉の生姜焼き弁当です

いやあ 2週間ぶり?初日に登場した豚肉の生姜焼き

今日もご飯の上に載せていますが さらに肉の上に

一緒に炒めた椎茸 パプリカ2色 ピーマンでカラフルに

見せました。脇に添えてあるのは冷凍焼きなすを湯煎で戻し

白ゴマを合えたものです。

4/28 水曜日 銀鮭のお弁当

昨日の「海のもの」「野菜」の不足したお弁当を反省。

昨夜から大根のレンジ蒸しとほうれん草をゆでたのを下ごしらえ。

朝 大根と油揚げを出汁煮(砂糖とみりんも入れて甘味を出し、

まっさんむけに)にし、ほうれん草とパプリカをナムルにしました。

4/30 3色弁当です う~んこれが今回の〆か

赤色がないだけで これほど締まらない弁当になるという

見本みたいですねえ。黒ではなくて赤いお弁当箱に入って

いました。レシピの3食弁当は。

入り玉子は出汁の代わりに水を使った今はやりのレシピ。

お砂糖が入ってふんわり甘めです。

まっさんに「思ってたのとちがった!」と文句を言われた

鮭のフレーク。ふつうはひき肉のショウガ醤油煮なんかの

場所なんですが。だって姑に中骨入り鮭缶を2缶もらったんだもん。

鮭フレークよりは、じゃがいもとの醤油煮の方が受けはいいかも

でもそれだと鮭缶はメインと言うより出汁の延長って感じです。

サヤマメは湯どうしして塩もみしたもの。

さあて一週間お休みしたら なくなっているバランと

赤いお弁当箱(中だけでも そういえば和食は赤が不足がちだからか

木や漆のお弁当箱は中に赤漆が塗ってあるものが多いです。)を買って、

梅雨用のメニューの研究をして、また張り切って作りましょう

幸い 専門学校は8月はお休みらしいです。

Posted by massan&junjun at

12:35

│Comments(5)