2009年07月05日

茶室のエレメント

まっさんです。

昨日は茶室の云われについてレポートしました。

今日は、その茶室にあるエレメントについてレポートします。

まず、茶室への入り口です。普通の家のように、玄関があるわけではありま

せん。

この入口の事を「にじり口」といいます。幅1尺9寸5分、約60㎝位です。

高さは2尺2寸5分ですから、65~70㎝位でしょうか。

とっても小さい入口ですね。

多分、私の巨体(身長:170㎝、体重:86kg、ウエスト:95㎝)では、き

っと入れるか不安です。

最も、偉い人専門に設けられた入口もあるのです。この入口の事を、「貴人

口」(きにんぐち)といいます。

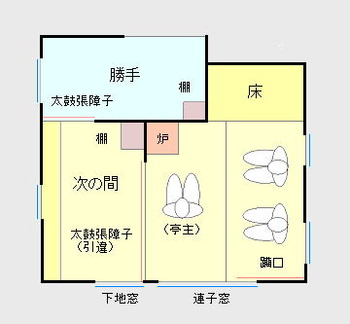

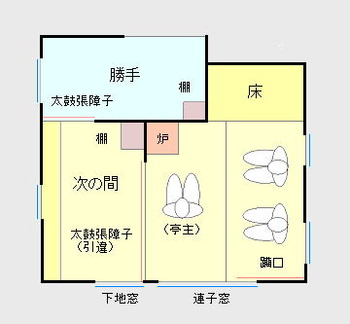

中に入ると、目に付くのは、風炉(ふろ)です。ここで、お湯を沸かします。

周りを見渡すと、床の間があります。ひどく小さなスペースですが、床柱は

面皮柱(めんがわばしら)で、内面の柱や天井の縁は壁で隠されています。

この様式を「室床」(むろどこ)といいます。

畳が敷かれていますが、普通のものよりかなり小さいサイズです。この畳の

事を「台目畳」(だいめだたみ)といいます。

壁は土壁で、下地の格子状の竹を見せた窓があります。この窓を「下地窓」

(したじまど)といいます。そしてこの窓に引っかけておく障子を「掛け障

子」といいます。天井は、傾斜天井と平天井を組み合わせた掛け込み天井で

す。よしず貼り天井なども考案されています。私はこの天井が気に入ってい

ます。

最後に、茶を飲んでにじり口から、よっこら出たところに雪隠(せっちん)

やつくばい、石灯篭などが配されました。

雪隠とは便所の事で、つくばいは手を洗う場所のことです。

皆さん、思ったより一杯のエレメントが、この小さな空間を構成しているこ

とに驚かされますよね。

今日はここまで。

昨日は茶室の云われについてレポートしました。

今日は、その茶室にあるエレメントについてレポートします。

まず、茶室への入り口です。普通の家のように、玄関があるわけではありま

せん。

この入口の事を「にじり口」といいます。幅1尺9寸5分、約60㎝位です。

高さは2尺2寸5分ですから、65~70㎝位でしょうか。

とっても小さい入口ですね。

多分、私の巨体(身長:170㎝、体重:86kg、ウエスト:95㎝)では、き

っと入れるか不安です。

最も、偉い人専門に設けられた入口もあるのです。この入口の事を、「貴人

口」(きにんぐち)といいます。

中に入ると、目に付くのは、風炉(ふろ)です。ここで、お湯を沸かします。

周りを見渡すと、床の間があります。ひどく小さなスペースですが、床柱は

面皮柱(めんがわばしら)で、内面の柱や天井の縁は壁で隠されています。

この様式を「室床」(むろどこ)といいます。

畳が敷かれていますが、普通のものよりかなり小さいサイズです。この畳の

事を「台目畳」(だいめだたみ)といいます。

壁は土壁で、下地の格子状の竹を見せた窓があります。この窓を「下地窓」

(したじまど)といいます。そしてこの窓に引っかけておく障子を「掛け障

子」といいます。天井は、傾斜天井と平天井を組み合わせた掛け込み天井で

す。よしず貼り天井なども考案されています。私はこの天井が気に入ってい

ます。

最後に、茶を飲んでにじり口から、よっこら出たところに雪隠(せっちん)

やつくばい、石灯篭などが配されました。

雪隠とは便所の事で、つくばいは手を洗う場所のことです。

皆さん、思ったより一杯のエレメントが、この小さな空間を構成しているこ

とに驚かされますよね。

今日はここまで。

Posted by massan&junjun at 09:26│Comments(2)

この記事へのコメント

にじり口から出入りすれば 秀吉だって

頭を下げなければいけない・・・

すごいアイデアだと思います

頭を下げなければいけない・・・

すごいアイデアだと思います

Posted by hanabusa at 2009年07月05日 21:15

at 2009年07月05日 21:15

at 2009年07月05日 21:15

at 2009年07月05日 21:15コメントありがとうございます。

昔の人の知恵、恐るべしですね。

しかし、利休は己の知恵を自己破滅に導いてしまいました。

もう少し、別のやり方があったと思うのは私だけでしょうか。

昔の人の知恵、恐るべしですね。

しかし、利休は己の知恵を自己破滅に導いてしまいました。

もう少し、別のやり方があったと思うのは私だけでしょうか。

Posted by まっさん at 2009年07月05日 21:57